教員からのメッセージ

該当の教員情報はありません。

-

腑に落ちる学び

2024/10/09

現代はインターネットを通じて、あらゆる情報が手に入る便利な時代です。何か疑問があれば、検索一つで「答え」がすぐに見つかります。しかし、その「答え」をただ知るだけで、本当に腑に落ちているのでしょうか?

学問においては、ただ知識を得るだけでなく、それを自分自身で「なぜだろう?」と深く考え、納得できるまで追求することが大切だと思います。私自身も時には、すぐに結論に飛びつき、「わかったつもり」になっていることがあります。短時間で情報を得て満足してしまうことも、今の時代だからこそ、ついしてしまいがちです。

しかし、本当に腑に落ちる学びは、表面的な理解ではなく、心の奥底で「そうか、なるほど!」と納得できる瞬間に訪れます。この感覚こそが、学問において自分で考え、判断できる力を育てるために欠かせないものだと感じています。

自分への反省も込めて、結論を急がず、深く考える時間を大切にすることが、これからの学びにも、そして人生にも大きな意味を持つと改めて思うようになった次第です。 -

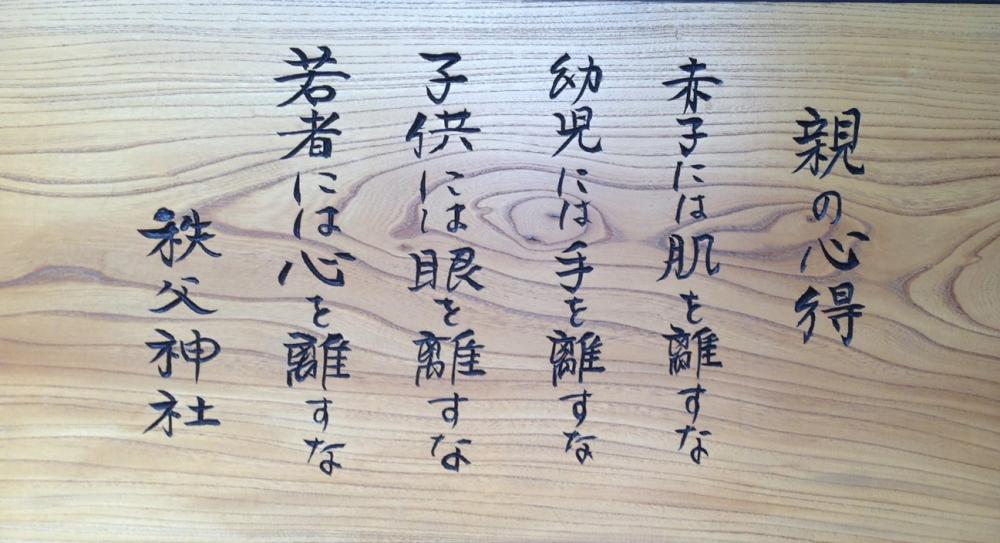

親の心得と教育

2023/07/05

新型コロナウイルス感染症が5類感染症に移行したことを受けて、久しぶりに秩父神社を訪れました。そこで、「子宝子育ての虎」という彫刻と一緒に掲げられた「親の心得」という看板に目を留めました(写真)。

この言葉は私の心に深く響きました。年齢に関係なく、大切なのは距離感と心の安定だと感じました。成長するにつれて、「肌を離して...」「手を離して...」「目を離して...」ということが必要になるのかもしれません。しかし、若者にとっては、コミュニケーションを大切にし、心を離さずに接することが何よりも重要だと再認識しました。

自分の年齢や立場に関係なく、お互いの存在を大切にし、心の距離を保つことは、教育においても同じだと感じました。そうすることで、彼らの成長をより一層サポートできるのではないかと思った次第です。 -

あおいくま

2022/08/03

私が中学生の頃に読んだ一冊の本の中に「あおいくま」という言葉が紹介されていました。その後50年近くの間、この「あおいくま」はだれの言葉だったのかは、すっかり忘れてしまっていました。

数年前のことですが、モノマネ芸人のコロッケさんが、10年前程に『母さんの「あおいくま」』という本を世に出していること知りました。これがきっかけで、元々はだれの言葉だったのかを調べてみることにしました。そして、この言葉は京都にある建仁寺の禅の教えであり、座禅体験の講話で聞くことができる、との情報を得ることができした。また、「あおいくま」は、住友銀行元頭取を19年(1952~1971)務めた堀田庄三氏の人生訓でもあったようで、新入社員や部下への指導として使っていたとのことです。ということで、私が中学生の時に出会った「あおいくま」は、「建仁寺の禅の教え」か「堀田庄三氏の人生訓」のどちらかに関係しているのだと結論づけました。

人生は航海にたとえられたりするわけですが、順風満帆、何の障害もない、平穏であることを祈りたいものです。しかしながら、時には荒波を乗り越えなければならないこともあります。私にとって「あおいくま」は、つらい時、挫折せず、ポジティブに前を向いて進むための座右の銘となっています。そして最近、私は、ボディバッグの中に、「青いくま」 (写真)をしのばせています。 -

学びのコツ

2022/01/05

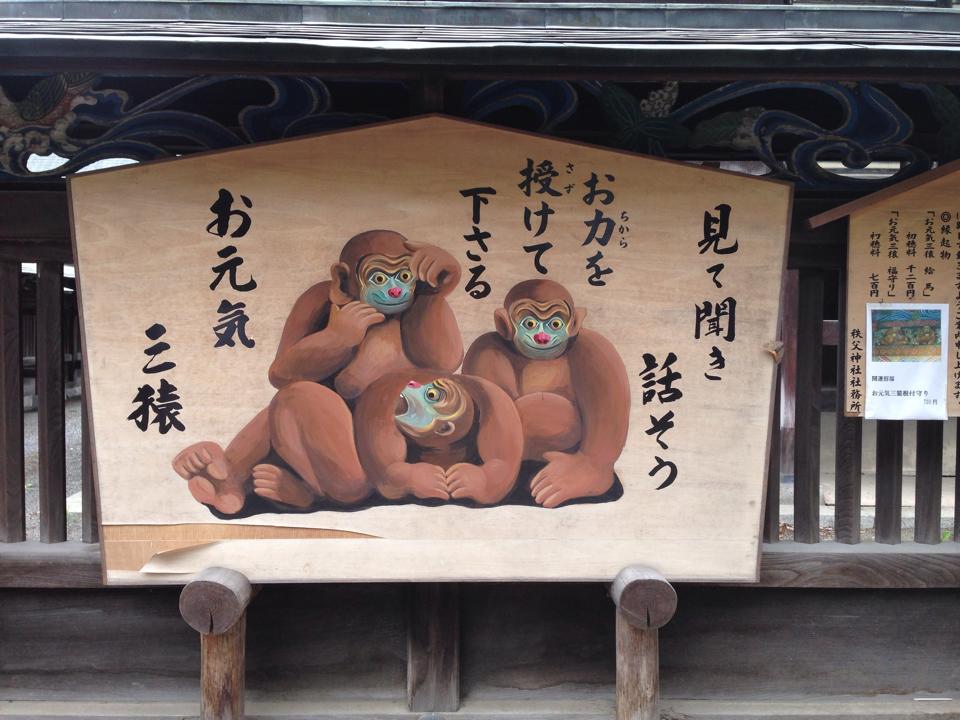

日光東照宮にある『見ざる・言わざる・聞かざる』の三猿は皆さんご存じだと思います。しかし、これとは真っ向勝負する?「お元気三猿」が秩父神社にはいます。秩父神社の三猿は、日光と同じ徳川家縁りの神社であるにも拘わらず、全く逆の『よく見て・よく聞いて・よく話す』という表情をしているのです(写真)。学びのコツです。「よく見て、よく聞き、よく話す。」ということで、お元気三猿に習いましょう。きっと、お力を授けて下さることでしょう。

-

天地人

2021/08/04

「天地人」、わたしは「天の時」=タイミング、「地の利」=自分の実力や努力、「人の和」=人を魅了する器、と解釈しています。孟子は、戦略が成功する三条件として、「天の時、地の利、人の和」を示したとされています。『天の時は、地の利にしかず。地の利は、人の和にしかず。』として、『天の時を得ることは重要だが、地の利ほどでない。地の利を得ることはさらに重要だが、人の和ほどではない。もっとも大切なのは人の和である。』と言うことができると思います。「天地人」、いずれも大切ですが、わたしが今こうして生(活)かさせていただいているのも、これまで、そして今現在お世話になった方々のお陰であると、ただただ「感謝」です。

中国 廬山の滝 での1枚(2007年10月)

(写真は本文と直接関係ありません)

廬山(ろざん)は中国江西省江市南部にある名山で、「匡廬奇秀甲天下」(匡廬とは廬山の別名で、その奇秀は天下一である)と称えられてきており、ユネスコの世界遺産(文化遺産)に登録されている。 -

私が理学療法士を目指したきっかけ

2021/05/06

私は、秋田県仙北市の田舎で髙橋家24代目として生まれました。理学療法士を目指したのは、22代目の髙橋晄正の影響が大きいです。高校生時代、晄正が東大の物療内科で講師をしていた関係で理学療法を知りました。日本でリハビリテーションという言葉が使われ始めたのは、第二次世界大戦後の1950年以降ですが、東大では1916年から物理療法の臨床と研究が始まり、1926年には物療内科が設置されています。物理療法・理学療法は物理医学の治療法として発展し、全人間的復権の意味を持つリハビリテーションの理念と結びつくことになるわけですが、理学療法の実践がリハビリテーションに寄与するという魅力に取り憑かれたのを記憶しています。